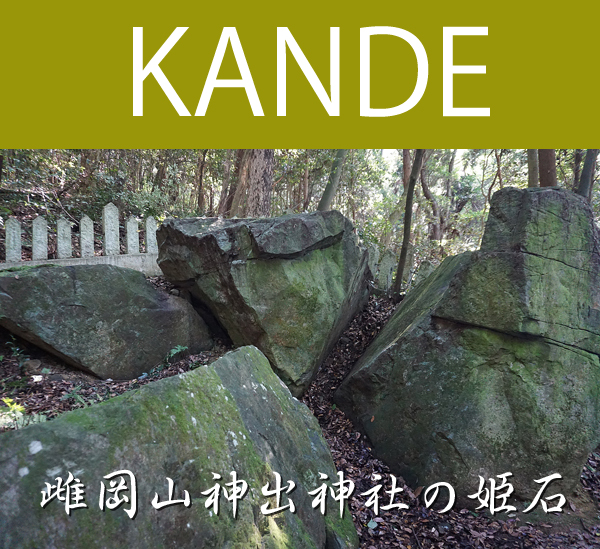

雌岡山神出神社の姫石 |

||

| Report 2017.8.26 平津 豊 Hiratsu Yutaka | |

|

|

トップ画面へ | |

|

|

||

| 本論文・レポートのリンクおよびシェアは自由です。画像や文章を抜き出して引用する場合は出典を明記してください。 まとめサイト等への掲載や転載は禁止します。 |

||

|

||

神出神社 |

||

| 2017年8月19日にイワクラ学会の神出(かんで)神社イワクラツアーが徳平尚彦氏の案内で行われた。 神出神社は兵庫県神戸市西区神出町の雌岡山の頂上に鎮座している。 12時45分に緑ヶ丘駅に岩好き16名が集合した。当初は雌岡(めっこ)山までハイキングの予定であったが、あまりに暑いので車に分乗して向うことにした。 私は、神出神社に徳平尚彦氏と下見や宮司への挨拶などで2度訪問している。(北緯34度45分30.40秒、東経135度00分00.68秒) |

||

|

||

| 【神出神社の旧参道の鳥居】Photograph 2017.8.19 |

||

| 御祭神は、素戔嗚命、奇稲田姫命、大己貴命が祀られているが、狛犬は出雲型が用いられていない。神社の御由緒には次のように書かれている。 | ||

|

|

||

この地に二山がある。東を雄岡山(二四一米)西を雌岡山(二四九米)古くから信仰の対象とされている。神代に素戔嗚命、奇稲田姫命の二神がこの雌岡山に降臨され薬草を採取して住民の病苦を救い、農耕を指導された。二神の間に多くの神々がお生まれになり、そのうち大己貴命は、この地でご生誕されたと言う。このことからこの地を神出と言うようになった。降る大同四年平城天皇諸國巡幸のときこの地にたちよられ、神代の古事をしのび三柱の神を勧請祭祀された。これが神出神社のおこりである。明治七年二月に村社、同十四年郷社となった。 |

||

|

|

||

|

||

| 【神出神社】Photograph 2017.8.19 |

||

| この241メートルの雌岡(めっこ)山の2キロメートル離れたところにそっくりな形の249メートルの雄岡(おっこ)山があり、この2つの山は遠くからでも目立つ。 この2つの山が牛の角のように見えたので男牛(おご)、女牛(めご)と呼ばれ、それが雄子尾、雌子尾となり、雄岡(おっこ)、雌岡(めっこ)になったといわれる。この牛の連想からか、雌岡山には牛頭天王が祀られ、天王山とも呼ばれていた。現在、牛頭天王は素戔嗚命に習合されてしまっているようだ。 また、この雄岡山と雌岡山には男女の夫婦の神が住んでいた。ある日、雄岡山に住む男神が、小豆(しょうど)島の美しい女性に会うために、大鹿に乗って海を渡っていたが、猟師の矢が鹿にあたって男と鹿はおぼれてしまった。血で赤くなった鹿は岩になり、その赤石が、明石(あかし)の地名となったという説がある。 さらに、巨人(弁慶との説もある)が金棒を雄岡山と雌岡山に突き刺して担ぎ上げようとしたが、金棒が折れて地面に落ち、そこが金棒の形の池になったという説話もある。池の中にある小島は巨人の足跡だという。 このように、この地は伝説の宝庫で、古くから人々の関心を集めていた信仰の地である。 |

||

にい塚 |

||

| 雌岡山の頂上に鎮座する神出神社から南西のラインに磐座が続いている。神出神社から100メートルの場所に吉高大明神が鎮座している(北緯34度45分28.17秒、東経134度59分57.20秒)。吉高大明神は、村の稲荷講が建てたもので、昔は裸石神社のあたりにあったそうである。この側に岩で囲まれた場所があり、小規模だが古代の祭祀場と考えられる。 | ||

|

||

| 【吉高大明神の磐座】Photograph 2017.5.20 |

||

| その200メートル下に神出神社の御旅所がある(北緯34度45分24.36秒、東経135度59分50.78秒)。この御旅所は「にい塚」と呼ばれていて、土盛の中心部に数個の岩が乗せてあり、明らかに人造のものである。道路整備の時に1600年前の土器が出土し、「にい塚」の直ぐ側の土盛が盗掘された石室であったことから、「にい塚」も横穴式石室が露出した古墳であると推測されている。果たしてそうであろうか? 神出神社の溝端宮司に許可を得て、「にい塚」の掃除をさせていただいた。イワクラ学会にとって岩石の掃除はお手のもので、みるみる岩の表面が露出した。その岩の表面には、自然のひび割れだけでなく、線刻と考えられるものを数箇所発見した。 また、神社の御旅所は「みあれ神事」、つまり神降しを行う場所である可能性が高い。神出神社がこの場所を御旅所と指定した時期が、古墳時代より古ければ磐座と断定して良いのだが、その時期は不明である。 私としては、土盛の上の岩石群が石室跡とは考えにくく、この岩石群は磐座の可能性が高いと考える。 |

||

|

||

| 【にい塚】Photograph 2017.5.20 |

||

|

||

| 【にい塚の掃除中】Photograph 2017.8.19 |

||

|

||

| 【掃除後のにい塚の石群】Photograph 2017.8.19 |

||

|

||

| 【掃除後のにい塚の石群】Photograph 2017.8.19 |

||

|

||

| 【にい塚の線刻】Photograph 2017.8.19 |

||

|

||

| 【にい塚の線刻】Photograph 2017.5.20 |

||

|

||

| 【にい塚の線刻】Photograph 2017.5.20 |

||

| 御旅所からさらに100メートル降りた所に白玉大明神が祀られている(北緯34度45分23.57秒、東経134度59分46.92秒)。これもまた村の稲荷講が建てたものである。小さな石が置かれている。 ここで、神出神社から吉高大明神、にい塚、白玉大明神へと続くラインは冬至の日の入りの方向である。これらが意図的に並べられた可能性がある。 |

||

|

||

| 【白玉大明神の石】Photograph 2017.5.20 |

||

姫石神社 |

||

| 神出神社の150メートル北に姫石という磐座が祀られている(北緯34度45分34.44秒、東経134度59分59.36秒)。 昔は台石または方丈盤石と呼ばれていた。前述した明石の説話に登場した雌岡山の女神が、雄岡山の男神に先立たれた悲しみで荒れ狂い地元に流行り病の災いをもたらしていた。そこで村人が、女神を慰めるために台石の上で夫婦の睦びを演じた祭りを行うと、女神は鎮まり流行病も治まった。その後、女神は台石の上で大きな赤子を産み、清瀬の水を産湯に使ったという。 この姫石についても、溝端宮司に許可を得て掃除をさせていただいた。 |

||

|

||

| 【姫石神社】Photograph 2017.5.20 |

||

|

||

| 【掃除後の姫石】Photograph 2017.8.19 |

||

| 姫石は、逆三角形に見える岩を中心にした磐座で女陰を表した磐座と考えられる。 日本においては、三角形や菱形が女陰を表すものであり、各地の磐座に用いられている。 例えば、以下に示すようなものである。 宮崎県の神さん山のイワクラには、三角形の石が据えられている。 兵庫県淡路島の舟木石上神社のイワクラ群の中に、2つの岩によって三角形の空間を造ってある。 兵庫県淡路島の東山寺奥の院のイワクラ群の中に、菱形の岩が挟んである。 |

||

|

||

| 【宮崎県神さん山のイワクラ】Photograph 2013.12.23 |

||

|

||

| 【兵庫県淡路島 舟木石上神社 女陰岩】Photograph 2013.3.10 |

||

|

||

| 【兵庫県淡路島 東山寺奥の院 女陰岩】Photograph 2013.3.10 |

||

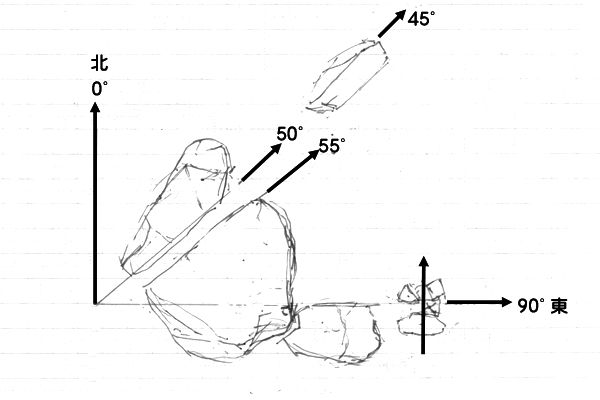

| 姫石の中心の岩と西の岩は割れていて、この割れ目の方向が、55度とほぼ夏至の日の入りに近い角度であった。また、その前にある尖った面を持つ岩の方向もほぼ同じである。中心の東の岩も真東の方向(春分・秋分の日の出方向)に割れている。また、草木を取除くと、東の岩の前に小さな石組みが出てきた。南北線に添って造られた祭壇のような形をしている。中央部にコンクリートが使われていて、その部分が陥没している。わざわざコンクリートを用いていることから、意味のある石組みを保存しようとしたものだと考えられる。 これらのことから、この姫石は、方位を意識して造られたものである。 |

||

|

||

| 【姫石】Photograph 2017.8.19 |

||

|

||

| 【姫石】Photograph 2017.8.19 |

||

|

||

| 【姫石の側にある小さな石組み】Photograph 2017.8.19 |

||

|

||

| 【姫石の見取り図 平津豊作成2017.8.26】 |

||

裸石神社 |

||

| 姫石の50メートル東に裸石神社が鎮座しており、社殿の奥に大きな石棒が祀られている(北緯34度45分34.76秒、東経135度00分01.51秒)。 | ||

|

||

| 【裸石神社】Photograph 2017.5.20 |

||

| 溝端宮司のお話では、300年ほど前(元禄時代)、京都の方が参拝した時に、姫石に対峙する彦石を鳥居の石材から造ったのが始まりで、当初は露天で祀っていたが、大正時代に、社殿を建ててその奥に納めたそうである。 彦石と一緒に祀られている小さな男根石と女陰石は、最近奉納されたものである。 また、彦石のまわりには、おびただしい数の鮑が置かれている。これは、参拝者が奉納したものであるが、彦石という男根に女性の代替としての鮑を供えたものと考えられ、子孫繁栄の祈りがこめられているのではないだろうか。 古代において子孫を残すことは重要であり、性交は喜ばれる行為であった。『古事記』の伊邪那岐命と伊邪那美命が行う国生み神話においても、非常におおらかに描写されている。したがって、男性器や女性器を模った岩を祀ることは、ごく自然の事であった。 なお、神出神社には、現在でも女性や男性の性器を模った置物や春画などが奉納され続けている。 |

||

|

||

| 【裸石神社】 徳平尚彦氏撮影 |

||

| このあと、神様が誕生した時、産湯に使ったという清瀬の井(北緯34度45分36.04秒、東経134度59分59.88秒)を見学してから、法道仙人が開祖した最明寺に立ち寄った。 | ||

|

||

| 【清瀬の井】Photograph 2017.5.20 |

||

|

||

| 【最明寺】Photograph 2017.5.20 |

||

| 前述した雄岡山の男神が海で亡くなった後、海が荒れて漁ができなくなっていたが、通りかかった法道仙人の言葉を聞いて、神社と寺を建てると海がおさまったという。 法道仙人は六甲山をはじめ兵庫県において、多くの寺院を開祖した人物で、磐座にも深く関わった人物である。 イワクラツアーは、この後、緑ヶ丘駅で解散となり、有志による懇親会が行われた。 |

||

まとめ |

||

|

||

| 【雌岡山から雄岡山を望む、向こうにシブレ山、六甲山が見える】Photograph 2017.8.19 | ||

|

||

| 【シブレ山の天狗岩】Photograph 2017.8.05 |

||

さて、雌岡山と雄岡山は、そっくりな形の山であり、正確に東西に並んでいるのが不思議である。また、徳平氏によると、この東西ラインを東に伸ばすと、シブレ山の天狗岩の側をとおり六甲山に至るという。 この地に、古い信仰があったことは確かであるが、その前に大規模な巨石施設があったのではないだろうか。 神出神社(雌岡山頂上)から冬至の日の入りの方向に並ぶ磐座、にい塚の線刻、夏至の日の入りの方向で割れた姫石、などその痕跡が残っているばかりか、雄岡山と雌岡山の配置が意図的に造られたものかもしれない。 雄岡山の頂上には小さな祠があり、木花開耶姫(このはなさくやひめ)と帝釈天(たいしゃくてん)が祀られているが、溝端宮司のお話では、数十年に1度の干ばつの時にだけ雨乞いの祭りを行う場所だという。雌岡山に特徴的な磐座が存在しているのに対し、雄岡山にはそのようなものは見当たらない。これは、広島の葦嶽山ピラミッドに対する鬼叫山のイワクラと同じ構造であり、雄岡山が人工的に造られたピラミッドで雌岡山はそれを拝する施設であったのではないだろうか。 雌岡山の頂上から雄岡山を眺めると、春分・秋分の時に太陽が雄岡山の向こうから昇るのである。そしてこのラインは六甲山を代表する磐座である越木岩神社の甑岩に寸分たがわずに至るのである。 |

||

|

||

| 【図2 神出神社と越木岩神社の関係 平津豊 2017年発見】 | ||

参考文献 |

||

| 1 倉野憲司校注:古事記、岩波書店(1991) 2 坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋校注:日本書記、岩波書店(1994) 3 神戸市西区ホームページ、http://www.city.kobe.lg.jp/ward/kuyakusho/nishi/ 4 兵庫歴史ステーション、兵庫県立博物館、http://www.hyogo-c.ed.jp/~rekihaku-bo/historystation/ 5 藤井昭三著:神出むかし物語、友月書房(2004)、http://www.kande.info/mukashibanashi1.htm 6 平津豊:ホームページミステリースポット、「雌岡山神出神社の姫石」 http://http://mysteryspot.org/ 7 平津豊:イワクラ学会報41号「雌岡山神出神社の姫石」(2017) |

||

| 2017年8月26日 「雌岡山神出神社の姫石」 論文 平津豊 | ||

|

|

||