山添村~星の磐座~ |

||

| Report 2013.5.7 平津 豊 Hiratsu Yutaka | ||

|

トップ画面へ | |

|

|

||

| 関係するYouTube動画はこちら↓ | ||

|

||

本論文・レポートのリンクおよびシェアは自由です。画像や文章を抜き出して引用する場合は出典を明記してください。

|

||

|

||

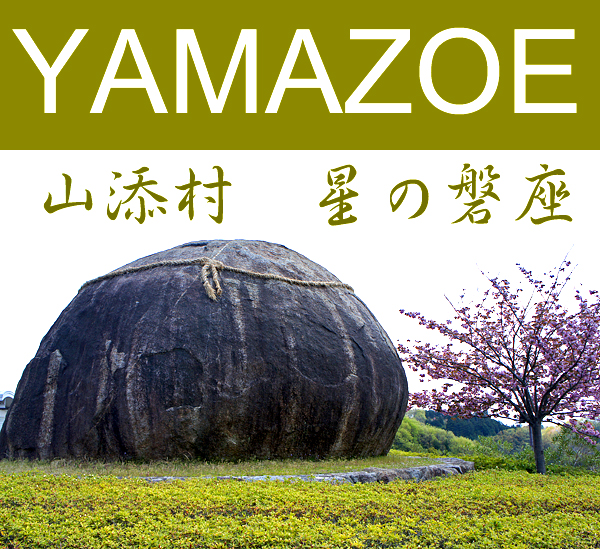

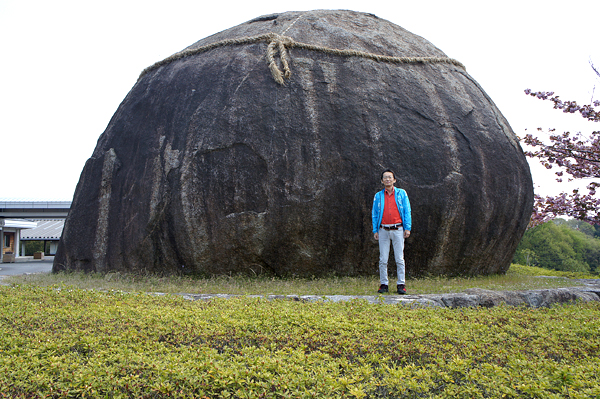

2013年4月27日と28日、イワクラの村、奈良県山添村の磐座を探索した。 山添村には、数多くのイワクラが存在するが、その中で天球を地上に写したとされる巨石を紹介する。 4月28日、村議員をされている奥谷和夫氏に神野山(コウノヤマ)の磐座を案内していただいた。 まずは、ふるさとセンターに鎮座する長寿岩(北緯34度41分6.6秒、東経136度2分31.0秒)から紹介する。 |

||

|

||

| 【長寿岩 東から撮影】Photograph 2013.4.28 | ||

|

||

| 【長寿岩 西から撮影 人と比べるとその巨大さがわかる】Photograph 2013.4.28 | ||

1992年ふるさとセンターの造成工事を行なっていたところ小高い丘の上に不安定な形で台座の上に乗った巨大な石のボールが現れた。当時、この山の中に人が入ることもなく、この石の存在もいわれも伝わっていなかったため、その重要性には誰も気がつかなかったのである。 造成の邪魔であり、不安定で危険であったので、重機を使って丘の上から転がして今の位置に落としてしまった。さらに、この石を爆破しようとしたのだが、爆破するには700万円もの費用がかかることから、モニュメントとして残すことになった。台座などその他の岩は爆破されてしまったが、この岩は残ったので、長寿岩と名付けられた。 その後、イワクラ学会などによって、この岩が磐座ではないかと言われるようになったのである。 直径7メートル、重量600トンもの球体状の花崗岩の表面には、石英や長石で形成されたラインが走っている。しかも、そのラインは2本あり、十字ベルトを形成している。まるで赤道と子午線のようである。 また、ペトログラフの吉田信啓氏によって3重の円が描かれていることも指摘された。 見事な球形の岩が台座の上に据えられていたことから、古代の人々が、表面に十字ベルトを持つこの岩を神聖視して、何らかの意図を持って祀っていたことは間違いない。 この後、紹介する天体との関係の深い磐座群から、これが地球あるいは天球を表すものであったのではないかと考えたい。 なお、注連縄は村の青年団がかけたものであり、宗教的な意味合いはない。 |

||

|

||

| 【長寿岩 東から撮影 奥の丘の上に据えられていた】Photograph 2013.4.28 | ||

|

||

| 【長寿岩 十字ベルト】Photograph 2013.4.28 | ||

|

||

| 【長寿岩 3重の円が描かれているとされる場所 円は確認できなかった】Photograph 2013.4.28 | ||

|

||

| 【1992年以前の想像図 作図:平津豊 2020年4月1日】 |

||

| 奥谷氏の案内により、神野山頂上に登った。 神野山は、619メートルでありながら、360度の展望を望める独立した円錐形の山である。つつじで有名な奈良県立自然公園でもある。 山添村は、数多くの縄文時代の遺跡が発掘され、その歴史は12000年前に遡るといわれている。今でこそ4000人ほどの村であるが、縄文時代には、多くの人が住んでいた都市であった。したがって、この山添村に存在する多くの磐座を造るのに必要な労力も確保できたと考えられる。 |

||

| 神野山頂上には、王塚と呼ばれる6~7メートル、高さ2メートルほどの墳丘がある(北緯34度40分3.46秒、東経135度59分49.42秒)。 墳丘には、鳥居があり王塚神社となっている。直ぐ隣には神野大神の祠もある。 |

||

|

||

| 【王塚 西から撮影】Photograph 2013.4.28 | ||

神野山観光協会の古い立看板には以下のように記載されている。 |

||

|

|

||

昔から王塚さんといって、熯速日(ヒノハヤヒ)命の古墳であると伝えられている。又、古代人がここを神の天降ります場所として伏し拝んだ磐境といった名残を見る人もあり、伏拝部落や、手洗川がある。寛文三年の神野山絵図の山頂に石塔と神野大明神があるが、その祭神甕速日神は、熯速日命の母神である。 神野山観光協会 |

||

|

|

||

ヒノハヤヒノミコトは、伊勢の美しい女神で、男たちの求愛を逃れて神野山に住んだ。それでも、男たちが追いかけてきたために、女神はオロチに姿を変えて逃れようとしたが、男たちはオロチを殺してしまったという悲しい王塚伝説が村に伝わっている。 ここに登場する熯之速日命(ヒノハヤヒノミコト)と甕速日神(ミカハヤヒノミコト)とは、伊邪那美(イザナミ)は火の神迦具土(カグツチ)を生んだことが原因で陰所を焼いて死んでしまうが、伊邪那岐(イザナギ)がこれを怒って迦具土を斬り殺したときに、剣についた血から生まれた神々である。 |

||

古事記では、以下のように書かれている。 |

||

|

|

||

次に、御刀の本に著ける血も、ゆつ石村に走り就きて成りませる神の名は、甕速日の神(ミカハヤヒノカミ)。次に、樋速日の神(ヒハヤヒノカミ)。次に、建御雷之男の神(タケミカヅチノオノカミ)。 |

||

|

|

||

| 「甕」は稲妻、「樋」は火、「建御雷之男」は雷を表しており、「速日」については、太陽とか彗星を表すといわれているので、天候や天体に関係の深い神々と言える。 また、「ゆつ石村に走り就きて成りませる神」という古事記の記述から磐座も連想する。 この王塚について、山添村いわくら文化研究会は、山頂に古墳と言うのは珍しいことから、古代人が天と交信するために造られた古代祭祀と考えるのが一般的である。という見解を示している。また、柳原輝明氏は、イワクラ学会誌32号(2015年)で、王塚は天文観測装置で、ここを起点として天上の星を地上に写したのではないかという興味深い説を発表されている。 |

||

|

||

| 【王塚 王塚神社 南から撮影】Photograph 2013.4.28 | ||

|

||

| 【王塚 東から撮影】Photograph 2013.4.28 | ||

| 神野山の中腹に、奈良県名勝の鍋倉渓(ナベクラケイ)がある(北緯34度40分17.11秒 、東経136度0分12.31秒)。 1~2メートルの大きさの真っ黒い岩が累々と積み重なって、650メートルもの長さにわたって不思議な景色を形成している。まるで他の惑星に来たような異様な光景である。 |

||

|

||

| 【鍋倉渓 北東から撮影】Photograph 2013.4.28 | ||

|

||

| 【鍋倉渓 北東から撮影】Photograph 2013.4.28 | ||

| 鍋倉渓に渡してある橋のたもとの看板には、次のように書いてある。 | ||

|

|

||

奈良県指定 名勝

|

||

|

|

||

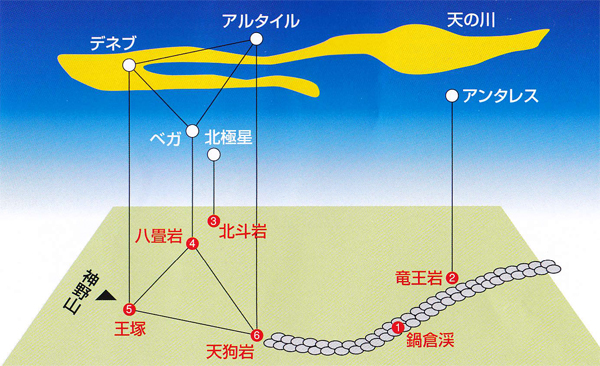

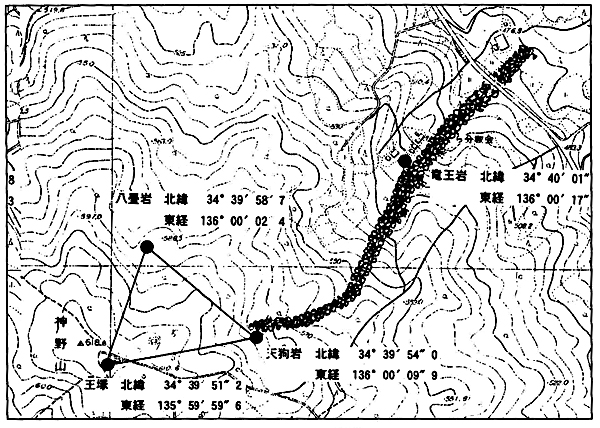

この鍋倉渓を形成する角閃石斑糲岩は、鉄やマグネシウムを多く含むために比重は重く、風雨に数年曝すと、表面に錆が生じて黒褐色のざらざらした地肌になるので、庭石に好んで使用される。生駒山から多く産出し、生駒石と呼ばれるものである。三輪山の山頂の磐座もこの角閃石斑糲岩ということである。磐座には適した岩質のようである。 看板では、自然に形成されたものであると説明されているが、ここだけに角閃石斑糲岩が存在しているのは、偶然にしてはでき過ぎていないだろうか、むしろ人が造ったと考えるべきではないだろうか。 この考えを最初に思いついたのが、イワクラ学会の柳原輝明氏である。 神野山には、八畳岩、天狗岩、竜王岩、王塚などの巨石や祭祀跡が存在するが、柳原氏は、これらの位置を地図に落として眺めていたとき、天体の配置に酷似していることに気がついたのである。 つまり、鍋倉渓を天の川と考えたときに、王塚が白鳥座のデネブ、八畳岩が琴座のベガ、天狗岩が鷲座のアルタイル、竜王岩がさそり座のアンタレスの位置に存在していたのである。しかも、鍋倉渓の形状と天の川の形状も似ている。これを偶然と片付けてしまうのは非科学的である。 |

||

|

||

| 【山添村イワクラMAP (山添村役場地域振興課) より】 | ||

|

||

| 【イワクラハンドブック イワクラ学会 学会誌第3号 天球を地上に写した古代人(柳原輝明) より】 | ||

| 橋から150メートルほど鍋倉渓を南西へ登ると北側の日輪協会の敷地内に竜王岩が鎮座する(北緯34度40分13.75秒、東経136度0分6.76秒)。 柳原氏によってさそり座のアンタレスと比定された磐座である。 7メートルの大岩で、ご神体として祀られているのは良いのだが、周りにあったであろう岩は移動させられてしまっており、本来、どのような磐座であったのかはわからなくなってしまっている。 |

||

|

||

| 【竜王岩 北から撮影】Photograph 2013.4.28 | ||

|

||

| 【竜王岩 東から撮影】Photograph 2013.4.28 | ||

| めえめえ牧場の駐車場から南西に100メートル登ると、八畳岩が鎮座する(北緯34度40分10.95秒、東経135度59分52.14秒)。 柳原氏によって琴座のベガと比定された磐座である。 幅10メートル、高さ7メートルもある巨石であり、上部が8畳あるので、八畳岩と呼ばれる。 岡本静雄氏は、イワクラ学会誌32号(2015年)で、この八畳岩の表面に、天の川と夏の大三角形が刻まれていると発表されている。八畳岩はイワクラ配置するための設計図かもしれない。 |

||

|

||

| 【八畳岩 北西から撮影 人と比べるとその巨大さがわかる】Photograph 2013.4.28 | ||

|

||

| 【八畳岩 北から撮影】Photograph 2013.4.28 | ||

| 八畳岩から南東に200メートルほど行った鍋倉渓の端に天狗岩が鎮座する(北緯34度40分6.44秒、東経135度59分59.92秒)。 柳原氏によって鷲座のアルタイルと比定された磐座である。 巨石の周りに20個ほどの石を組んである。 |

||

|

||

| 【天狗岩 西から撮影】Photograph 2013.4.28 | ||

|

||

| 【天狗岩 北から撮影】Photograph 2013.4.28 | ||

|

||

| 【天狗岩 東から撮影】Photograph 2013.4.28 | ||

| さらに、柳原氏の星の磐座探しは、ドラマチックな展開をみせる。 デネブ、ベガ、アルタイルの夏の大三角形、アンタレス、そして天の川まであるのならば、必ず北極星が存在するはずだと確信した柳原氏は、北極星を示す磐座探しにのりだしたのである。 神野山の山頂の王塚がこの巨大な天球図の中心であろうとの推測から、この王塚の経度である136度の線上にそって神野山の山中を草木をかきわけて探した。 何度目かの探索で、直径2メートルの巨石を見つけたのであるが、北極星を表すにはあまりにも小さいと感じ、念のため周りを探索したところ、直ぐそばに、幅7メートル、高さ3メートルの巨大な磐座をついに見出したのである。 草木が生い茂った森の中から磐座を探すのはとても困難なことである。今でこそ北斗岩の周りの木々は伐採され、磐座を見ることができるが、当時は、直ぐ近くでも磐座と認識するのは難しい状態であった。そのような状況下で柳原氏が北斗岩を見つけることができたのは、予め位置を予測することに成功したためであり、これこそが、天球の星を地上に磐座として写したとする柳原氏の仮説の正しさを証明するものである。 柳原氏によると、最初に見つけた小さい磐座と北極星の並んでいる形が、紀元前3000年から紀元前2000年前の星座と酷似していることから、神野山の天球磐座は、BC3000年~BC2000年に造られたのではないかと推測している。 地球の歳差運動のため,天の北極はほぼ2万6000年を周期に天球上を移動しており、BC2000年代には、りゅう座α星のトゥバンが天の北極にあった。エジプトのクフ王のピラミッドにも墓室からトゥバンを見通す一直線の穴が造られていたといわれている。 その北斗岩は、めいめい牧場駐車場から、北西へ150メートルのところに鎮座する(北緯34度40分17.81秒、東経135度59分48.10秒)。 |

||

|

||

| 【北斗岩(小さい方) 西から撮影】Photograph 2013.4.28 | ||

|

||

| 【北斗岩(大きい方) 南から撮影】Photograph 2013.4.28 | ||

|

||

| 【北斗岩(大きい方) 東から撮影】Photograph 2013.4.28 | ||

| 北極星があるのなら、当然、北斗七星も存在しており、めいめい牧場の中に散々している岩がそれであろうと考えられるが、牧場を整備するときに岩を動かされたのか、七つの星を特定するに至っていない(北緯34度40分18.61秒、東経135度59分56.16秒)。 |

||

|

||

| 【北斗七星】Photograph 2013.4.28 | ||

柳原氏は、その後も神野山を探索し、プロキオン、ベテルギウス、シリウスの冬の大三角形や南斗六星まで見つけている。また、武部正俊氏は、イワクラ学会誌32号(2015年)で、変わった石組みを見つけられ南十字星ではないかと発表されている。 まさに神野山全体が天球を写しているのである。 神野山の頂上からでもこれらのイワクラを見ることは難しい。ナスカの地上絵のように空からでないと全体は把握できないのである。ではどのような方法で場所を確定したのであろうか、また誰のために造ったのであろうか。 古代人が何の目的でこの壮大なモニュメントを造ったのかは今のところ不明であり、今後の研究を待たなければならない。 |

||

|

||

| 2013年5月7日 「山添村~星の磐座~」 レポート 平津豊 | ||

| 2016年3月19日 改訂 | ||

|

|

||